Die wichtigsten Varianten des Lastmanagements

In Deutschland sind rund 59 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen. Bei einer für Elektrofahrzeuge üblichen Ladeleistung von 11 kW käme man rechnerisch auf 649 Gigawatt Leistung, die bereitgestellt werden müsste. Das ist fast drei Mal so viel wie die alle Kraftwerke in Deutschland zusammen leisten können.

Logischerweise werden nicht alle Verbrenner auf einen Schlag durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die stetig steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos lassen aber manche zweifeln, ob in wenigen Jahren noch genug Strom für alle verfügbar ist.

Keine Sorge, es müssen ja nie alle Fahrzeuge gleichzeitig den Akku komplett aufladen und die Stromnetze werden auch kontinuierlich weiter ausgebaut. Aber reicht das?

In diesem Beitrag wird gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, die heute bestehenden Netzanschlüsse bestmöglich zum Laden von Elektrofahrzeugen zu nutzen - oft ohne dass Änderungen am Hausanschluss erforderlich sind.

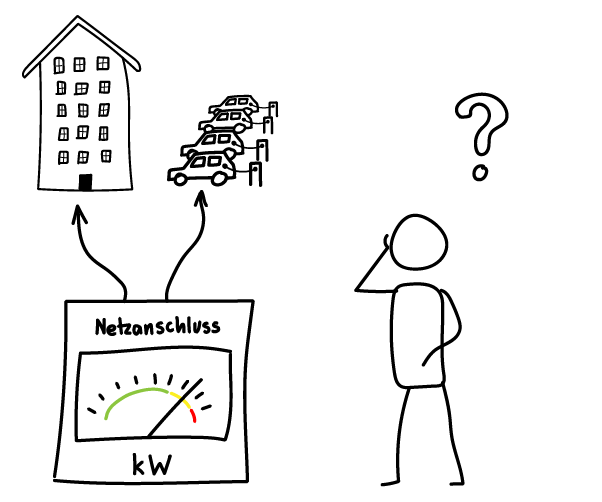

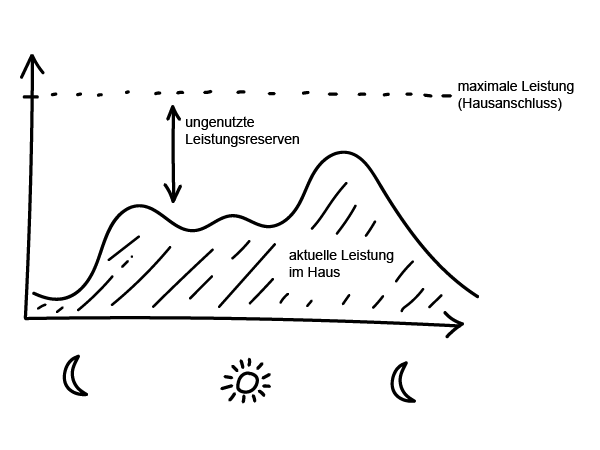

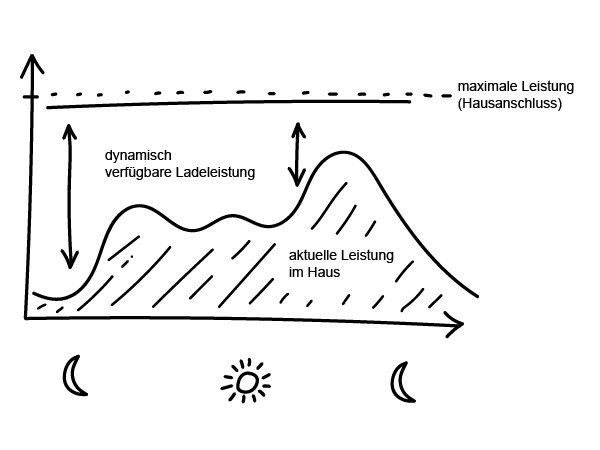

Jedes Gebäude hat eine bestimmte Anschlussleistung, das beschreibt einfach ausgedrückt, wie dick die Stromleitungen sind, die in das Gebäude gehen und welche Hauptsicherungen verbaut sind. Falls im Gebäude zu viel Strom verbraucht wird, lösen diese Sicherungen aus und schützen die eingehenden Stromleitungen vor Überlastung - im Haus fällt der Strom aus. Der normale Stromverbrauch im Gebäude liegt also immer unterhalb der Anschlussleistung, je nach aktuellem Stromverbrauch sind die "Reserven" mal kleiner und mal größer. Welche Reserven verfügbar sind, kann durch eine Lastgangmessung oder durch Erfahrungswerte ermittelt werden.

Diese Reserven können zum Aufladen von Elektrofahrzeugen genutzt werden. Durch entsprechenden Anschluss oder intelligente Ladeinfrastruktur bleibt die Ladeleistung immer innerhalb der Reserven, der Fachbegriff hierfür lautet Lastmanagement. Man unterscheidet zwischen statischem Lastmanagement in verschiedenen Ausführungen (feste Leistungsvorgabe) und dynamischen Lastmanagement (flexible Ladeleistung).

Hier eine einfache Übersicht über die wichtigsten Varianten des Lastmanagements:

Statisches Lastmanagement

Statisch - Feste Ladeleistung

Die technisch einfachste und günstigste Lösung. Die verfügbare Ladeleistung (also die "minimale Reserve") wird auf die Anzahl der Ladestationen aufgeteilt und ist pro Ladestation fest eingestellt.

Beispiel: Die Reserve beträgt 13 kW. Es ist möglich eine Ladestation mit 11 kW, zwei Ladestationen mit 7,2 kW und 3,6 kW oder drei Ladestationen mit je 3,6 kW zu betreiben.

Vorteil: Geringer Installationsaufwand, günstige Ladestationen ohne Kommunikationsanschluss möglich

Nachteil: Die maximale Ladeleistung ist durch am Ladepunkt festgelegt. Wenn lediglich ein Fahrzeug angeschlossen ist, kann trotzdem nur mit der geringen eingestellten Leistung geladen werden, die Reserve wird nicht ausgenutzt. Ladestationen ohne Kommunikationsanschluss sind nicht zukunftssicher und oft nicht förderfähig.

Statisch - Lokales Lastmanagement

Die Ladestationen kommunizieren untereinander. Die Summe aller aktuellen Ladeleistungen liegt innerhalb der "minimalen Reserve". Je mehr Fahrzeuge laden, desto langsamer ist der jeweilige Ladevorgang.

Beispiel: Es werden fünf Ladestationen installiert, die sich die 13 kW Reserve je nach Auslastung untereinander aufteilen.

Vorteil: Geringer Installationsaufwand, bei wenig gleichzeitig ladenden Fahrzeugen ist die maximale Ladeleistung pro Ladepunkt möglich

Nachteil: In Zeiten mit geringem Stromverbrauch oder hoher Eigenerzeugung ist die verfügbare Reserve höher als 13 kW, wird aber durch die feste Vorgabe von maximal 13 kW nicht ausgenutzt. Ladestationen verschiedener Hersteller sind oft nicht kombinierbar.

Statisch - Sequentielles Lastmanagement

Alle angeschlossenen Fahrzeuge werden einzeln nacheinander mit der jeweils maximalen Leistung geladen. Die maximale Leistung liegt innerhalb der "minimalen Reserve".

Beispiel: Es werden 10 Ladestationen installiert. Ein Fahrzeug wird mit 11 kW für 20 Minuten geladen bevor der Ladevorgang gestoppt und beim nächsten angeschlossenen Fahrzeug fortgesetzt wird. Der Vorgang wiederholt sich bis alle Fahrzeuge voll geladen sind.

Vorteil: Geringer Installationsaufwand, einfach erweiterbar

Nachteil: Wie beim lokalen Lastmanagement ist in Zeiten mit geringem Stromverbrauch oder hoher Eigenerzeugung ist die verfügbare Reserve höher, wird aber nicht ausgenutzt.

Dynamisches Lastmanagement

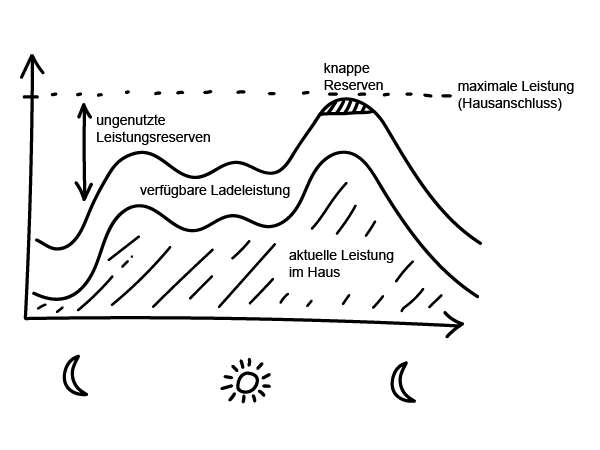

Die Stromstärke wird direkt am Hausanschluss kontinuierlich gemessen und daraus die aktuelle Leistungsreserve berechnet.

Die Ladestationen kommunizieren mit dem Messgerät oder einer zentralen Steuerungseinheit und stellen dynamisch die maximal mögliche Ladeleistung zur Verfügung – sollte der Stromverbrauch im Haus kurzfristig steigen oder sinken, passen sich die Ladestationen sofort an.

Beispiel: Die Reserve beträgt bei Zeiten mit hohem Stromverbrauch 13 kW. Bei 20 installierten Ladestationen teilt sich diese Leistung auf die ladenden Fahrzeuge auf. In der Nacht ist der Stromverbrauch im Gebäude üblicherweise geringer, die Reserve beträgt dann 45 kW, dadurch ist es möglich mehr Fahrzeuge mit höherer Ladeleistung zu laden.

Vorteil: Maximale Ausnutzung des Hausanschlusses ohne Erhöhung der Anschlussleistung, höchstmögliche Ladeleistung für jedes Fahrzeug

Nachteil: Anschaffungskosten für die Installation von Mess- und Lastmanagementlösung, Ladestationen mit Kommunikationsschnittstelle erforderlich

Wie viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden können, hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und der Anschlussleistung in Ihrem Gebäude ab. Vor der Installation von Wallboxen und Ladesäulen sollte daher immer ein Fachmann prüfen ob ein Lastmanagement erforderlich ist und welche Lastmanagementlösung für Sie am Besten geeignet ist.

Ladetechnik

Welche Ladetechnik eignet sich für Ihre Anwendung?

Für die reibungslose Integration von Elektromobilität in Ihren Fuhrpark muss die passende Ladeinfrastruktur ausgewählt und geplant werden.

Hier finden Sie die gängigen Lademöglichkeiten und Details zur Anwendung in Ihrem Unternehmen.

Haushaltssteckdose (Wechselstrom)

Brauche ich immer eine eigene Ladestation?

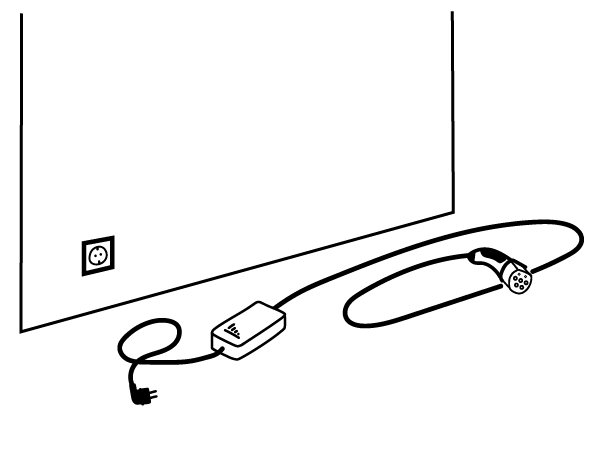

Manche Elektrofahrzeuge wie Motorräder oder auch leichte Nutzfahrzeuge werden über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose aufgeladen. Auch bei vielen Elektro- und Hybrid-PKW gehören einphasige Ladegeräte, oft „Notladekabel“ genannt, zum Lieferumfang.

Was sind die Vor- und Nachteile vom Laden an der Haushaltssteckdose?

Haushaltssteckdosen (auch Schuko oder Schutzkontaktsteckdosen genannt) sind nahezu überall zu finden. Dadurch ist der Ladevorgang sehr flexibel auch ohne die Beschaffung von zusätzlicher Ladeinfrastruktur möglich. Aufgrund langer Ladezeiten findet diese Lademöglichkeit aber oft nur dann Anwendung, wenn keine andere Lademöglichkeit verfügbar ist.

Welche Risisken ergeben sich?

Durch die flexible Einsatzmöglichkeit an jeder Steckdose steigt durch Fehlbedienung auch das Risiko einer Überlastung und sogar die Brandgefahr, falls die Steckdose nicht geeignet ist oder Verlängerungskabel oder Steckeradapter verwendet werden.

Für das regelmäßige unbeaufsichtigte Laden von Elektrofahrzeugen werden speziell dafür geeignete und fest angeschlossene Ladestationen empfohlen.

Wallbox- oder Ladesäule (Wechselstrom-Schnellladen)

Für das reguläre Laden von Elektrofahrzeugen werden Wallboxen oder Ladesäulen verwendet. Hierbei sind je nach Ausführung und Einstellung bis zu 22 kW Ladeleistung möglich, es gibt Modelle mit fest angeschlossenem Ladekabel oder nur mit Buchse für ein steckbares Ladekabel.

Viele Ladestationen bieten die Möglichkeit der Integration in Last- und Energiemanagementsysteme, beispielsweise für das Überschussladen bei Photovoltaikanlagen, im öffentlichen Bereich sind sie dank geeichter Zähler und Anbindung an ein Backend kilowattgenau abrechenbar.

Diese Ladetechnik eignet sich perfekt für Ihre gewerbliche PKW- und Nutzfahrzeug-Flotten und dort, wo Fahrzeuge länger geparkt werden – über Nacht in der Garage oder auf Betriebshöfen, tagsüber am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, im Parkhaus, auf öffentlichen Parkplätzen, im Restaurant oder Hotel.

HPC High Power Charger (Gleichstrom-Schnellladen)

Beim Laden mit Wechselstrom wandelt ein im Fahrzeug verbautes Ladegerät den Wechselstrom in den für die Fahrzeugbatterie erforderlichen Gleichstrom um.

Beim Gleichstrom-Laden ist das Ladegerät in der Ladesäule, der Gleichstrom wird ohne Umwege direkt in die Batterie geladen.

Für die sehr hohen Ladeleistungen von aktuell bis zu 350 kW (das entspricht dem üblichen Leistungsbedarf von 24 Einfamlienhäusern) ist aufwendige Leistungselektronik und spezielle Technik wie beispielsweise wassergekühlte Ladekabel erforderlich.

Diese Ladetechnik ist mit umfassenden und komplexen Planungen und Investitionen verbunden und wird hauptsächlich auf Ladeparks an Fernstraßen und Autobahnen eingesetzt, um die PKWs Reisender in wenigen Minuten aufzuladen.

Eine weitere Anwendung ist das Aufladen schwerer Nutzfahrzeuge wie E-Lkw und E-Busse. Aktuell in Entwicklung befindet sich das Megawatt Charging System, das zukünftig im Nutzfahrzeug-Sektor bis zu 4,5 Megawatt Ladeleistung übertragen soll.

Spezialanwendungen

Für das Aufladen von Baumaschinen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit Betriebsspannungen von unter 100V verwendet man Gleichstrom-Ladegeräte mit speziellen Hochstrom-Steckverbindungen. Diese Maschinen sind mit öffentlicher Ladetechnik daher nicht kompatibel und erfordern gesonderten Planungsaufwand.